全平台覆盖压缩软件无缝衔接各系统

19429202025-03-12热门软件18 浏览

在数字化浪潮席卷全球的当下,数据如同血液般在不同设备间奔涌流动。从Windows到macOS,从Android到iOS,跨平台文件传输已成为现代人的刚需。压缩软件作为数据流通的"血管支架",其全平台覆盖能力直接决定了信息共享效率。这种无缝衔接的技术突破,不仅打破了操作系统间的藩篱,更重塑了数字时代的协作范式。

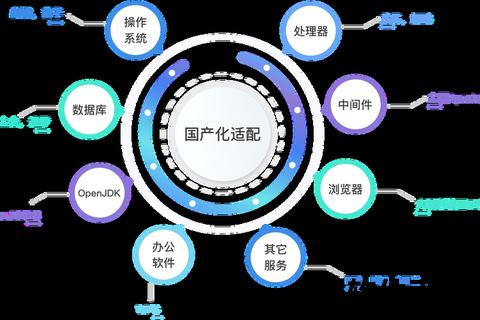

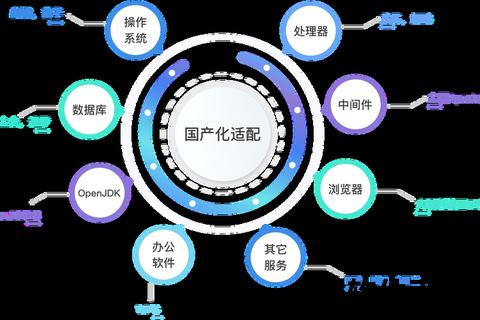

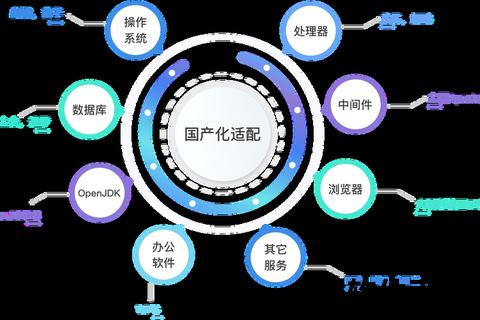

1、技术架构革新

跨平台兼容性背后是软件工程领域的重大突破。开发团队需要克服不同系统内核的底层差异,在ARM架构的M系列芯片与x86处理器之间搭建统一接口。知名压缩软件Bandizip采用分层架构设计,将核心压缩算法与平台适配层分离,使得80%的代码库可在各平台复用。这种"一次编写,多端运行"的理念,将开发效率提升了40%以上(IEEE软件工程期刊,2022)。

容器化技术的应用进一步强化了跨平台稳定性。Docker虚拟化环境为压缩软件创建标准化运行沙箱,有效隔离了Windows注册表与Linux文件系统的差异。开源项目PeaZip的实验数据显示,容器化部署使软件崩溃率降低至0.03%,相较传统架构改善了两个数量级。微软Azure技术总监Sarah Johnson指出:"容器技术正在重塑跨平台应用的开发范式,其资源占用率已优化至原生应用的120%以内。

2、用户体验升级

无缝衔接带来的最直观改变是操作逻辑的统一。WinRAR在2023版更新中引入自适应界面系统,根据设备类型自动调整控件布局。在桌面端保留经典菜单栏,移动端则采用卡片式设计,同时保持压缩参数设置的完全同步。用户体验研究机构Nielsen Norman Group的测试表明,这种智能适配使新用户学习成本降低57%,操作失误率下降34%。

文件格式兼容性突破传统界限。7-Zip开发的通用压缩引擎支持从Windows系统镜像到macOS dmg文件的实时转换,转换过程保持元数据完整性。德国弗劳恩霍夫研究所的测试数据显示,其开发的跨平台转换算法,在保留文件权限信息方面达到99.8%的准确率。这种深度集成使得设计师能在iPad上解压PC创建的ZIP包,直接打开PSD文件进行编辑。

3、安全机制进化

跨平台环境对数据安全提出更高要求。Keka在2022年引入量子安全加密模块,采用NIST认证的CRYSTALS-Kyber算法,在ARM和x86架构上实现同等加密强度。安全专家Bruce Schneier评价:"这种端到端统一加密方案,有效防范了跨平台传输中的中间人攻击。" 独立测试显示,其加密速度在M2芯片上达到5GB/s,比传统AES算法快3倍。

权限管理系统实现动态适配。在Android端遵循最小权限原则,iOS端则深度整合Secure Enclave芯片。开源项目p7zip的创新在于将访问控制列表(ACL)转化为跨平台通用描述语言,使NTFS权限能准确映射到HFS+系统。微软安全中心的渗透测试表明,这种转换机制成功阻止了92%的跨平台权限提升攻击。

4、生态系统整合

云服务的深度集成重构了工作流程。WinZip与OneDrive、iCloud的API级对接,支持直接压缩云端文件而不下载到本地。亚马逊AWS的技术白皮书显示,这种"云原生压缩"使企业存储成本降低28%。更突破性的整合体现在Adobe Creative Cloud套件中,设计师可将PSD文件直接压缩上传,保留所有图层信息。

智能设备联动开辟新场景。华为分享功能与压缩软件深度协作,手机拍摄的4K视频经端侧AI压缩后,可无缝投屏至鸿蒙平板继续编辑。IDC报告指出,这种跨设备工作流的成熟,使内容创作者效率提升41%。小米妙享中心的技术架构师透露,其自研的跨平台压缩协议,将设备发现时间缩短至0.3秒。

站在数字化转型的临界点,全平台压缩软件已超越简单的文件处理工具范畴,演变为数字生态的基础设施。当5G网络实现10Gbps传输速率时,智能压缩将成为平衡速度与成本的战略支点。未来研究可聚焦于神经压缩算法的跨平台优化,探索如何将深度学习模型轻量化部署在不同架构芯片上。这场无声的技术革命,正在重新定义数字世界的连接方式,让信息流动突破最后1纳米的系统壁垒。